地震大国、日本。この国に住んでいる以上、自然災害である地震とうまく付き合って行かなければなりません。

最近、首都直下型の大地震(東京直下型地震)が迫っているというニュースをよく耳にするようになり、防災について私自身何度も確認をしています。

私は、2011年に発生した東日本大震災を経験しました。

東日本大震災の震源地は、三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近。特に岩手・宮城・福島の沿岸が被災地になり、全国ニュースでもたくさん報道があったので被災地の情報を知っている人は多いと思います。

当時、私はその沿岸から約100キロ離れた内陸、いわゆる田舎の街なかに住んでいました。

被災地が大変だったことを知っている人は多いと思いますが、大震災で100キロ離れた場所ではどうだったのか?マンション暮らしの被災状況はどうだったのか?防災は何を用意しておくべきなのか?を皆さんに伝えたいと思います。

100キロ離れた場所の被災の範囲

三陸沿岸から約100キロというのは、東京が被災地だった場合の熱海ぐらいの距離です。東京直下型地震が来た場合の東京-熱海間で起こることと想定して読み進めてみて下さい。

三陸沿岸から約100キロというのは、東京が被災地だった場合の熱海ぐらいの距離です。東京直下型地震が来た場合の東京-熱海間で起こることと想定して読み進めてみて下さい。

結論から。誰でも最低限準備しておくべき物6つ

★これは被災地から100キロ離れた地点で最低限必要だったものです

①大人1人1日3リットルの水×3日分=9リットルの水

②水だけで作れる食料3日分(9食分)

③災害用トイレ用品(女性は生理用品)

④懐中電灯

⑤ボディシート

⑥カセットコンロ

※もちろん3日でライフラインが復活するとは限りません。必要な備蓄の目安は7日分と言われています。

これらのグッズが最低限必要だったと言い切れる、私の東日本大震災の体験の話をします。

災害発生時の職場の状況

当時、私は映像制作の仕事をしていて、その日もいつも通りにパソコン作業をしていました。

地震発生時、遠くの方からゴゴゴゴゴゴゴ…という地鳴り音が聞こえて、どんどん大きくなってきて一気にドーンと縦揺れ。まわりにあったパソコンは火花を散らしてすべてシャットダウンし、上部の棚にあったものはドカドカと落ち始めました。従業員は悲鳴をあげながら、とにかく机の下へ。一旦は落ち着きましたが数分で余震が来て、このままでは危ないということで全員で外に出ました。震度6強でした。

もちろん停電でしたが1本の電話が鳴ります。会社の関西方面からの電話で「大丈夫か?」と尋ねられましたが、真っ暗で何が起きているのかもわからず、とにかく避難することを伝えて切りました。非常電源のお陰で繋がったのかもしれませんが、この後は携帯電話も繋がりにくい状況になりました。

外に出るとスタッフが全員外に出てきて、その後何度か余震を外から見ました。横揺れだったり縦揺れだったり、建物が揺れているのが肉眼でわかりました。

当然仕事にはならないし、みんな家や家族が心配になりこの日は自宅に帰っていいということになりました。

私は車で通勤していたので車に乗って帰宅したのですが、信号が消えているため大渋滞。信号がなく、警備員もいない道路を譲り合いで運転して事故が起きていないのが奇跡でした。これが東京だったらこうは行かなかったと思います。

100キロ離れた自宅マンションでの被害

私は当時12階建てのマンションの10階に家族と住んでいました。

自宅マンションの駐車場に車を停めると、車内で待機している人も何人か見受けられました。まずは家の様子を確認しなければと思い、マンションのエントランスへ。エントランスはマンションの住人で溢れかえり、エレベーターは止まっていました。妹とそこで会い、無事を確認できました。

マンションの管理人さんから、余震が続いているので出来るだけ部屋には行かないでください。必要な物だけ持ってマンションには入らないでくださいと伝えられました。そして、トイレの使用はしないでくださいとのこと。(これは下水が止まって排泄物をみんなが流すと地下でタンクが破損していた場合、1Fなどの住人のトイレから汚物が溢れ出るからです)

そうは言っても今夜泊まれる所もないので、車で寝ることにして毛布を取りに部屋まで行くことにしました。エレベーターは動いてないので階段で10階まで登ります。登っている最中にも余震が来て本当に怖かったですが家の様子の方が心配でした。

家の中に入るとキッチンの食器棚が完全に横たわり、部屋がめちゃくちゃになっていました。妹と一緒に食器棚を持ちあげて元の位置に戻すと、食器棚に入っていたほぼすべての物が割れていました。

【その他の被害】

・テレビ落下、画面割れで液体が出る

・炊飯器落下、角がへこみ割れて使えない状態

・窓ガラス割れ、食器棚の角がガラスを割った様子

・ピアノがあった部屋の壁にピアノの角が食い込んで壁に穴が開く

・天井が歪んだのかトイレのドアが開かない

・パソコン落下、こちらは落下のみでしたが故障しました

・クローゼットのつっぱり棒はすべて外れて衣服落下

・棚の上や机に置いていたものはほとんど落下

一通り部屋を確認し、余震も続いていたので毛布を持って1階まで降りました。

地震発生後の街

部屋を確認して外に出たのは18時頃。今日はマンションに入れないことがわかったので、食料の確保と車で寝るためにガソリンの確保を考えました。

すぐ近くのコンビニへ行くと、もうほとんど空の状態ですぐに食べれるものはお菓子が少し残っているぐらいでした。これは大変だと思い、車を走らせて大型スーパーへ行きましたが閉めている所が多い。何件か回りやっと中型のスーパーで入店することができました。

その店では水は1人1本まで、カップラーメンやパンは残っているだけだけどそれも1人1つまでということで行列に並びました。停電しているのでクレジットカードは使えません。現金のみの対応で、お店の方も電卓で計算していました。

だから、防災グッズって本当に必要なんです。

その次にガソリンスタンドへ向かうと、こちらも大行列。レギュラーガソリンは200円台をつけていました。

当時は3月、まだまだ雪が残る寒い日でした。金額が高くても暖を取るためのガソリンがみんな欲しかったのです。私もその車の行列に並び、ガソリンを満タンにしました。

家族の安否、友人からの連絡

県内に住む祖父母への連絡は早い段階で確認でき、祖父母のいる地域は震度4ということで大丈夫そうでしたが、両親とは連絡が取れませんでした。当時私の両親は父も母も公務員だったため、県の仕事で震災発生時は帰れない状況になっていました。

震災当日は車のガソリンが勿体ないので、妹と1台の車で暖をとりながら車で寝ることにしました。カーナビのテレビも映らないので世の中の状況がどんな風になっているのかもわからず、ラジオをつけましたがラジオから流れてくるのは東京の様子だけでした。

中々電話も繋がりにくい中で夜中に母親から「大変なことになったから今日は帰れない」と電話がありました。その時は安否が取れただけで安心しました。

東京や関西の友人から、繋がりにくい中で電話が来たりメールが来たりしましたが、携帯の充電がなくなってしまうので皆に返信することが難しい状況でした。

当時はmixiが流行っていたのでmixiを使って安否を報告し、1人の友人にたくさん連絡がくると携帯の充電がなくなってしまうので全員に返事ができない旨を伝えたら、その友人がmixiで繋がっている人や関係する人に「大丈夫だって!ライフライン止まってるから携帯充電命だから連絡しないであげて!」と流してくれ、メール等の殺到は止まりました。ありがたかったです。

その時はライフラインがいつ復活するかわからないので、携帯の充電もガソリンも仕入れた水も大切に大切に使いました。

震災2日目、冬の災害の実体

2日目の朝、街は怖いぐらいに静まりかえっていました。粉雪が降る寒い朝でした。もちろん仕事も休みになりました。顔も洗えなくて昨日のメイクのままです。

朝から妹と食料を探しに小さめのスーパーをあたり、1人1つまでという中、食料を集めて歩きました。ガソリンが勿体ないのでできるだけ歩きました。

寒くて寒くて、何か温かい食べ物が食べたかった。電気が来ないということは温かいものが食べれないということです。

その日に母親は帰って来て父親は仕事で帰れませんでした。その日も車中泊。車の暖房を付けるとガソリンを消費するので最低限の温度で毛布にくるまって寝ました。

寒さと座席シートの狭い所で寝るので体は全然休まらず疲労が溜まっていきました。冬の災害は本当に辛かったです。

震災3日目、ライフライン復活

震災3日目。マンションの様子を見に行くと、住人も少しずつ部屋に戻っている様子だったので部屋に入り片付けを始めました。それでも電気は来ていないので寒い中での作業でした。

昨日と同じように食料を探そうと外にでると、揚げ物のいい匂いがしました。どこかで売っているのかなと探すと、向かい側にあったお肉屋さんの様子。

ダメ元で入店してみるとハムカツを売っていました。どうやらガスで作っているようで、お店のお母さんが「みんな温かいものが食べたいですよね~」と売ってくれました。このハムカツが本当に温かくて美味しかった。今でも忘れられません。温かい物が食べられるということは幸せなことなんだとしみじみ感じました。

温かい物が食べれない想定は経験しないと中々わからないことだったので、カセットコンロが家にあったらよかったなと思いました。ガスコンロがあればカップラーメンも食べれました。

その後、家に戻り毛布にくるまっていると、午後15時頃に電気が点きました。

この瞬間、すごくホッとしてやっと普通の生活に戻れると安心できました。いつもあると思っていた電気のありがたみをこんなに感じたのは初めてでした。

テレビを点けてそこで初めて沿岸の津波の状況を知ります。

大変なことになってしまった・・・。

子供の頃に行った場所や、前の年にBBQをした高田松原の海は松の木を1本残して全滅。たくさんの家や人が流されていく映像に言葉がでませんでした。

そして後々、友人、友人の親、仕事で出会った人、沢山の人が亡くなったことを知りました。

これが被災地から100キロ離れた場所での出来事です

もちろん被災地が一番大変です。津波で流されて何もなくなってしまったのですから。

それでも、約100キロ離れた地点でもライフラインが止まることでこれぐらいの被害があったのです。

震災時に感じたのは、ある程度の現金は必要ということ。(カード決済ができなくなるため)そして、お金を持っていても売ってもらえるものがないということです。買える水や食べ物は一瞬で店からなくなります。

だから、防災用品の防災セットって本当に準備しておくべきものなんです。

被災地から100キロ離れた地点でもライフラインが復活したのは震災発生から3日後です。

いつ来るかわからない東京直下型地震に備える

震災はいつ来るかわかりません。東京直下型地震も30年以内と言われていますが、明日来る可能性だってあります。

冒頭では最低限絶対準備するものとして3日分の防災用品を紹介しましたが、私が首都直下型地震に備えて今準備している防災グッズは、7日間のライフライン停止を見越して準備しています。

まず第一に水。私は災害用の保管期限が長い水非常災害備蓄用2L×6本を用意しています。普段から飲んでいるブリタの浄水ポットの水と冷蔵庫にストックしている水もあるので購入しているのはこの12ℓです。

次に、水で作れる非常用長期保存のアルファー米。こちらも非常用の長期保存の効くタイプ。普通に食べてもすごい美味しいので5年を目安に消費して買い換えます。

アルファー米は海外旅行などに持って行っても使えるので多めに常備して普段使いもしている商品です。

7日分の準備なので、人気の防災セット栄養士×防災士監修の長期保存の非常食セット5日分も準備しています。時々売り切れになっているので根強い人気セット。

こちらの防災セットがいい点は献立が付いてるので災害時でもこれに沿って味変できる点。災害時の食料は本当に大事です。生きることは食べること。

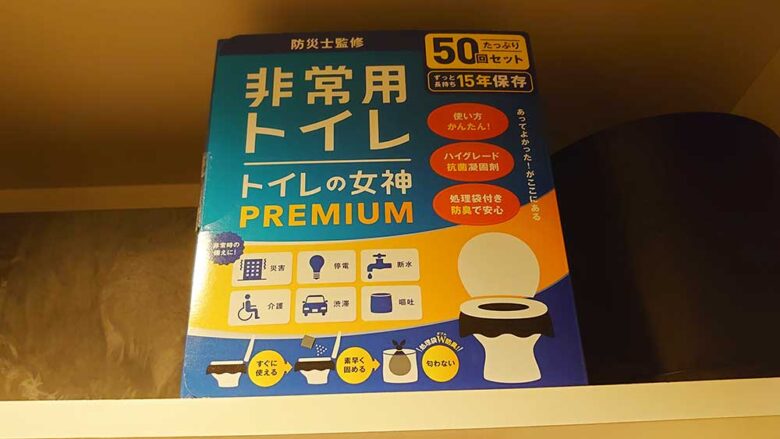

そして忘れてはいけないのが非常用トイレ用品です。人間の体は排泄は待ったなしです。トイレが使えないということは災害に合ったことがある人でないと中々気づけません。大体1日5~7回の排泄を想定していますが、女性は男性よりもトイレの回数が多い場合があるので女性の方は多めの回数分用意した方がいいと思います。

また、東日本大震災の時も阪神大震災の時も生理用品がなくなって困った過去があります。生理用品は普段からストックするようにしてみて下さい。

同居家族の人数が多い場合は、人数分必要になります。何をどれぐらい用意したらいいかわからないという方は、東京備蓄ナビを使ってシュミレーションしてみて下さい。

私の東日本大震災の経験は被災地ではありませんが、被災地から少し離れていてもこれぐらいの被害があったということを知って欲しいです。

誰かの防災グッズの準備の参考になれば幸いです。

※ランキングに参加しています。よろしければポチっと応援お願いします!